06"抹茶専用"高級黒御影石・粉回収刷毛なしマット仕上げ

100,000円

国内向けのページになります

商品説明

Stone, Time, and Tea.

手に取った瞬間、その重みが静かに語りかけてくる。

非常に希少な高級黒御影石。結晶はきわめて細かく、

一般的な花崗岩よりも高い比重を持つ、特別な素材だ。

表面はあくまでシンプルなマット仕上げ。

装飾を削ぎ落とした佇まいの中に、石そのものの表情が浮かび上がる。

ハンドルには天然の桜材を用い、冷たい石に、やわらかな温度を添えた。

品質を最優先したとき、挽ける量は1分間に約1グラム。

効率よりも、香りと粒子の美しさを選ぶための速度である。

挽かれた抹茶は、下臼の溝へと静かに落ちていく。

あえて粉回収用のハケは付けていない。

石臼から抹茶が生まれる、その瞬間を目で楽しむためだ。

上臼・下臼の下部には、さりげなく段差を設けている。

持ち上げるとき、自然と指がかかるための設計だ。

中心軸にはステンレスを使用し、摩耗とは無縁。

内部も同様に高い耐久性を備え、目立て直しは必要ない。

付属するのは、静電気を抑えるステンレス製カップ。

道具としての完成度は、細部に宿る。

Notes on Use

石臼から挽き出された抹茶は溝に溜まり、

構造上、溝に設けた穴からそのまま容器へと落ちる。

使用後は、内部の清掃を行ってほしい。

この道具は、使い手との時間の積み重ねで完成していく。

碾茶を挽く場合は、最初に茶葉をすべて穴へ入れてから回し始める。

碾茶用に調整してあるが、量を調整すれば玉露や碾茶にも対応する。

まれに茶葉が内部で留まることがある。

その際は、箸などでそっと押し、流れを整えてほしい。

Product Details

消費税:非課税商品

送料:当社負担

高さ:約21cm(取っ手棒取り付け時を除く)

重量:上臼 10.5kg / 下臼 12.5kg / 合計 23.0kg

ハンドル:天然桜材

納期:在庫ありの場合 2?3日/受注制作の場合 約10日

支払い方法:オンラインカード決済(PayPal)

制作

使用している石材は貴重な「黒御影石」です

非常にシンプルな円柱型です

落ち着いた雰囲気を表現するために、表面の光沢を抑えた仕上げにしています。

歪のない正確な円形に成形する技術が必要です

碾茶を微粒子に挽く抹茶専用の石臼です

一般的な石臼では微粒子に挽くためにはお茶の葉を少しずつ注意深く挽く必要がありますが、

私の抹茶臼は挽きたい量の茶葉を全部入れてあとは上臼を回し続けるだけで微細な抹茶を挽く事が出来ます

この製品は石臼から出る抹茶が溝に溜まる様子を見ながら挽く事が出来ます

溜まった抹茶は刷毛を使い、溝に開けた穴から容器に落とす構造になっています。

製品詳細

詳細な設計内容

私の抹茶臼は抹茶しか挽けない専用設計になっているために、石臼の扱いに慣れていない方でも均一な抹茶が挽けるようになっています

使い方は茶葉(碾茶)を挽きたい量の全部を上部の穴の中に入れてしまい、後は上臼を回し続けるだけです

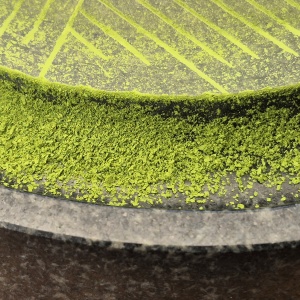

挽けた抹茶は下臼外周にある溝に溜まります

挽き終わったら刷毛で集めて、セットした容器に落とします。

他の自動で粉を回収する石臼との違いは、抹茶の微粉末が舞い上がりにくい点と抹茶の鮮やかな緑を見ながら挽く事です。

中心点からの距離による円周のどの位置に穴を開けるかも、挽きの作業性と挽きの良し悪しに関係があります

石臼全周から粉が出ていると思われがちですが、観察すると上臼のある一か所からしか粉は排出されず、それがくるくる回転するので全体から均一に排出される様に見えます

この上臼の特定の位置は決まっていてハンドル取り付け部分から左回しで45度~90度進んだ範囲の位置にあります、なぜこの範囲なのかと言うと静止した状態でのすり合わせ面に掛かる圧力は

全体が同じですがハンドルを取り付けて右手でハンドルを掴んだ状態ではハンドル取り付け部に抑える力が掛かりその部分だけ圧力が高くなります

一か所だけ圧力が上がり対角線上の反対側は圧力が下がります、その状態で回転させると圧力の高い部分には粉が入り込めないのでその少し手前で粉は外に押し出されます。

堅い珈琲豆の粒を最初に粉砕する部分はどうしても上臼が浮き上がろうとするので、抑える力を利用するためにハンドルと中心点を結ぶ線状に置く必要があります。

正確には回転をさせるのでハンドルに掛かる力は真下ではなく斜め回転方向に向いているので、穴の位置はハンドル部分から回転方向へ90度進んだ位置にある必要があります。

穴の大きさ位置にしても、内部の粉の状態を想像し、また細かく観察し、試作により検証した結果で決めています

よく誤解されている部分ですが、上下の擦り合わせ面は全面が接触している訳ではありません。

接触している部分は外周の一部でそこから中心部に向かって緩やかに空間が広がっています

石臼内部に入った材料は段階的に小さく砕かれていき、外周部で粉になり払い出されます。

この段階的にと言う部分が「ふくみ」と呼ばれる空間の構造に関係していて、段階的に小さくなるように空間も徐々に狭くなる作り方になります。

大豆などの粒の大きな材料を挽く場合は、ふくみの深さは大きくなりますが具体的には材料の直径の半分の深さが適当です。

ゴマなどの小さな材料の場合はふくみは有るか無いかの深さになります。

このふくみの意味を理解し、必要十分な寸法で設計しないと、挽き終わりに石臼内部に大量の材料が残ってしまったり逆に石臼の内部に材料が入らずに「物入れ穴」の最下部で材料がコロコロ

回転するだけで全く挽けない石臼になってしまいます

挽きの途中で上臼をはずした下臼の写真ですが、石臼の内部にはほとんど茶葉が残っていません

非常に貴重な碾茶を無駄にしないように、上臼の挽き面を特殊な構造にしてあります

挽き終わったら堅いブラシで細い溝に残った粉を掃除して下さい。

国内向けのページになります

商品説明

Stone, Time, and Tea.

手に取った瞬間、その重みが静かに語りかけてくる。

非常に希少な高級黒御影石。結晶はきわめて細かく、

一般的な花崗岩よりも高い比重を持つ、特別な素材だ。

表面はあくまでシンプルなマット仕上げ。

装飾を削ぎ落とした佇まいの中に、石そのものの表情が浮かび上がる。

ハンドルには天然の桜材を用い、冷たい石に、やわらかな温度を添えた。

品質を最優先したとき、挽ける量は1分間に約1グラム。

効率よりも、香りと粒子の美しさを選ぶための速度である。

挽かれた抹茶は、下臼の溝へと静かに落ちていく。

あえて粉回収用のハケは付けていない。

石臼から抹茶が生まれる、その瞬間を目で楽しむためだ。

上臼・下臼の下部には、さりげなく段差を設けている。

持ち上げるとき、自然と指がかかるための設計だ。

中心軸にはステンレスを使用し、摩耗とは無縁。

内部も同様に高い耐久性を備え、目立て直しは必要ない。

付属するのは、静電気を抑えるステンレス製カップ。

道具としての完成度は、細部に宿る。

Notes on Use

石臼から挽き出された抹茶は溝に溜まり、

構造上、溝に設けた穴からそのまま容器へと落ちる。

使用後は、内部の清掃を行ってほしい。

この道具は、使い手との時間の積み重ねで完成していく。

碾茶を挽く場合は、最初に茶葉をすべて穴へ入れてから回し始める。

碾茶用に調整してあるが、量を調整すれば玉露や碾茶にも対応する。

まれに茶葉が内部で留まることがある。

その際は、箸などでそっと押し、流れを整えてほしい。

Product Details

消費税:非課税商品

送料:当社負担

高さ:約21cm(取っ手棒取り付け時を除く)

重量:上臼 10.5kg / 下臼 12.5kg / 合計 23.0kg

ハンドル:天然桜材

納期:在庫ありの場合 2?3日/受注制作の場合 約10日

支払い方法:オンラインカード決済(PayPal)

制作

使用している石材は貴重な「黒御影石」です

非常にシンプルな円柱型です

落ち着いた雰囲気を表現するために、表面の光沢を抑えた仕上げにしています。

歪のない正確な円形に成形する技術が必要です

碾茶を微粒子に挽く抹茶専用の石臼です

一般的な石臼では微粒子に挽くためにはお茶の葉を少しずつ注意深く挽く必要がありますが、

私の抹茶臼は挽きたい量の茶葉を全部入れてあとは上臼を回し続けるだけで微細な抹茶を挽く事が出来ます

この製品は石臼から出る抹茶が溝に溜まる様子を見ながら挽く事が出来ます

溜まった抹茶は刷毛を使い、溝に開けた穴から容器に落とす構造になっています。

製品詳細

詳細な設計内容

私の抹茶臼は抹茶しか挽けない専用設計になっているために、石臼の扱いに慣れていない方でも均一な抹茶が挽けるようになっています

使い方は茶葉(碾茶)を挽きたい量の全部を上部の穴の中に入れてしまい、後は上臼を回し続けるだけです

挽けた抹茶は下臼外周にある溝に溜まります

挽き終わったら刷毛で集めて、セットした容器に落とします。

他の自動で粉を回収する石臼との違いは、抹茶の微粉末が舞い上がりにくい点と抹茶の鮮やかな緑を見ながら挽く事です。

中心点からの距離による円周のどの位置に穴を開けるかも、挽きの作業性と挽きの良し悪しに関係があります

石臼全周から粉が出ていると思われがちですが、観察すると上臼のある一か所からしか粉は排出されず、それがくるくる回転するので全体から均一に排出される様に見えます

この上臼の特定の位置は決まっていてハンドル取り付け部分から左回しで45度~90度進んだ範囲の位置にあります、なぜこの範囲なのかと言うと静止した状態でのすり合わせ面に掛かる圧力は

全体が同じですがハンドルを取り付けて右手でハンドルを掴んだ状態ではハンドル取り付け部に抑える力が掛かりその部分だけ圧力が高くなります

一か所だけ圧力が上がり対角線上の反対側は圧力が下がります、その状態で回転させると圧力の高い部分には粉が入り込めないのでその少し手前で粉は外に押し出されます。

堅い珈琲豆の粒を最初に粉砕する部分はどうしても上臼が浮き上がろうとするので、抑える力を利用するためにハンドルと中心点を結ぶ線状に置く必要があります。

正確には回転をさせるのでハンドルに掛かる力は真下ではなく斜め回転方向に向いているので、穴の位置はハンドル部分から回転方向へ90度進んだ位置にある必要があります。

穴の大きさ位置にしても、内部の粉の状態を想像し、また細かく観察し、試作により検証した結果で決めています

よく誤解されている部分ですが、上下の擦り合わせ面は全面が接触している訳ではありません。

接触している部分は外周の一部でそこから中心部に向かって緩やかに空間が広がっています

石臼内部に入った材料は段階的に小さく砕かれていき、外周部で粉になり払い出されます。

この段階的にと言う部分が「ふくみ」と呼ばれる空間の構造に関係していて、段階的に小さくなるように空間も徐々に狭くなる作り方になります。

大豆などの粒の大きな材料を挽く場合は、ふくみの深さは大きくなりますが具体的には材料の直径の半分の深さが適当です。

ゴマなどの小さな材料の場合はふくみは有るか無いかの深さになります。

このふくみの意味を理解し、必要十分な寸法で設計しないと、挽き終わりに石臼内部に大量の材料が残ってしまったり逆に石臼の内部に材料が入らずに「物入れ穴」の最下部で材料がコロコロ

回転するだけで全く挽けない石臼になってしまいます

挽きの途中で上臼をはずした下臼の写真ですが、石臼の内部にはほとんど茶葉が残っていません

非常に貴重な碾茶を無駄にしないように、上臼の挽き面を特殊な構造にしてあります

挽き終わったら堅いブラシで細い溝に残った粉を掃除して下さい。